【バリアフリー基礎知識】 〜音響式信号機編〜

今回のテーマは「音響式信号機」です。

私がバリアフリーの勉強を始めた頃、視覚に障害がある人が「音だけを頼りに道路を横断する。横断可能な方向を判断する。」というのが、どうしても不思議で、調査・実験したことがあります。今回はその内容を織り交ぜて、音響式信号機について解説します。

この記事の動画解説は↑をクリック

音響式信号機の仕組み

人々の日常に欠かせない信号機。

信号機の色を目視して横断の可否を判断するのですが、視覚に障害がある人は目視ができない、或いは、目視が難しいため、音を利用して横断の可否を知らせます。

音響式信号機は、信号機の側にスピーカーが設置され、そこから音を発して横断の可否を知らせます。

「通りゃんせ(とーりゃんせー、とーりゃんせー)」や、「故郷の空(だーれかさんとーだーれかさんがーむーぎばたけー)」などのメロディを交差点で聞いたことがあると思います。

このようにメロディが流れる方式をメロディ式といいます。

また、「カッコー」や「ピヨピヨ」という動物の鳴き声を流すものもあります。これを擬音式といいます。

以前はメロディ式と擬音式が混在していましたが、今では、新しく設置される音響式信号機は擬音式に統一されています。視覚障害者の協力を得て調査したところ、擬音式の方が「方向の把握」や「誘導性」に優れていることが判ったからです。

特に、擬音式の中でも「異種鳴き交わし方式」が方向性・誘導性に優れています。

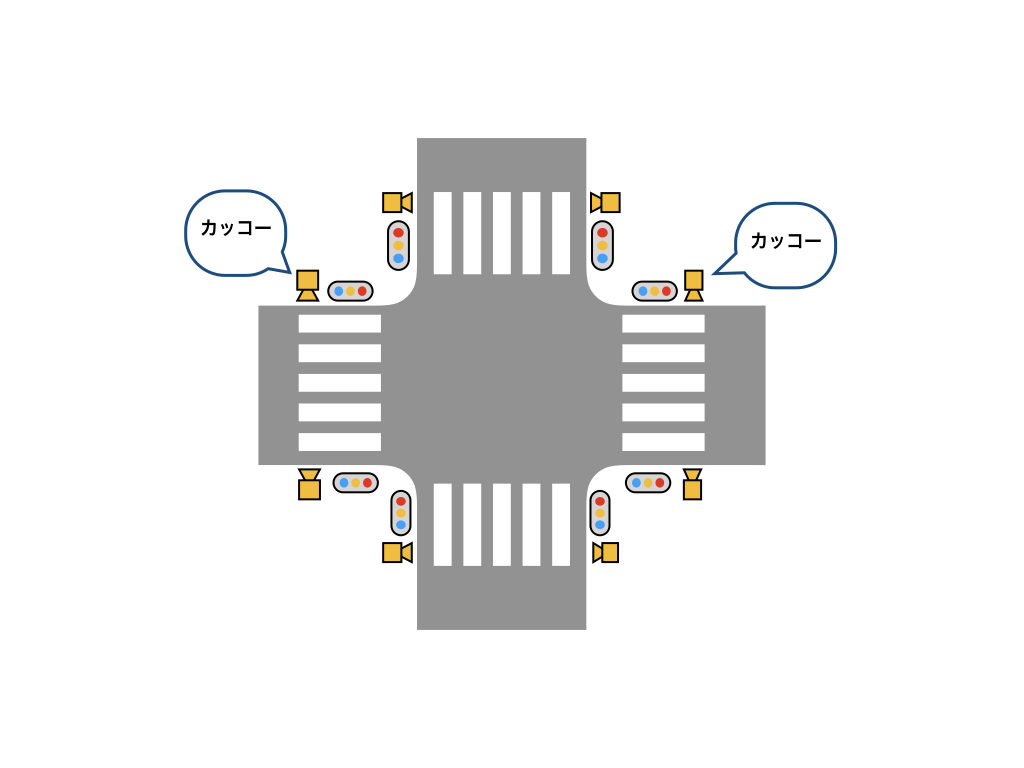

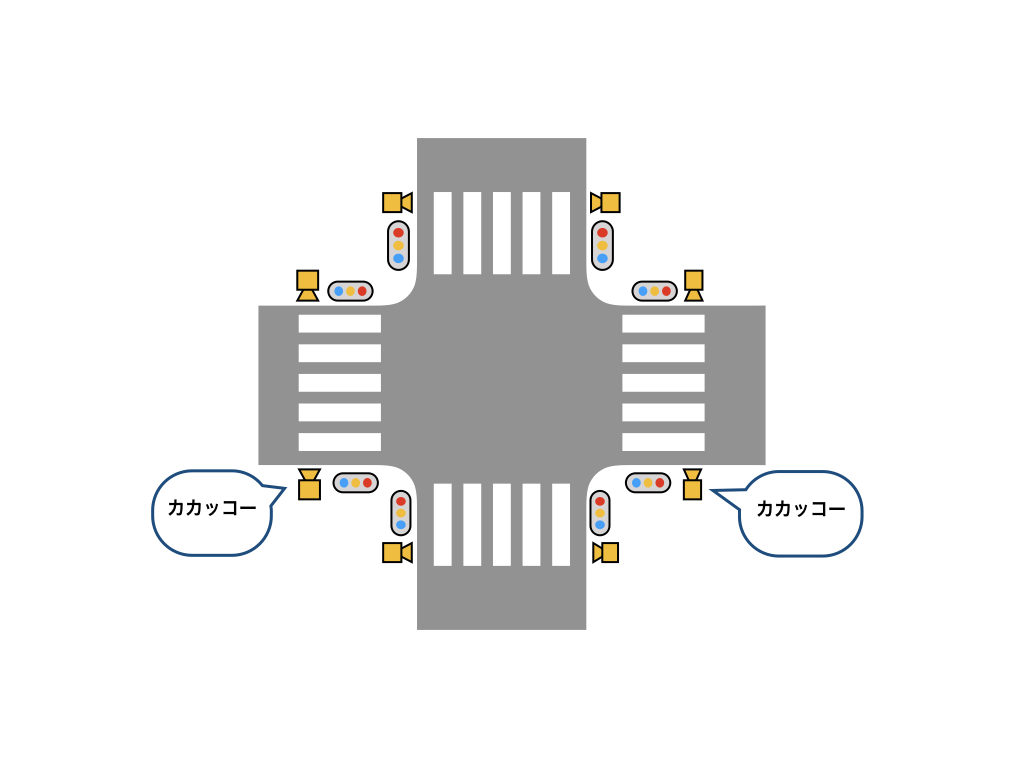

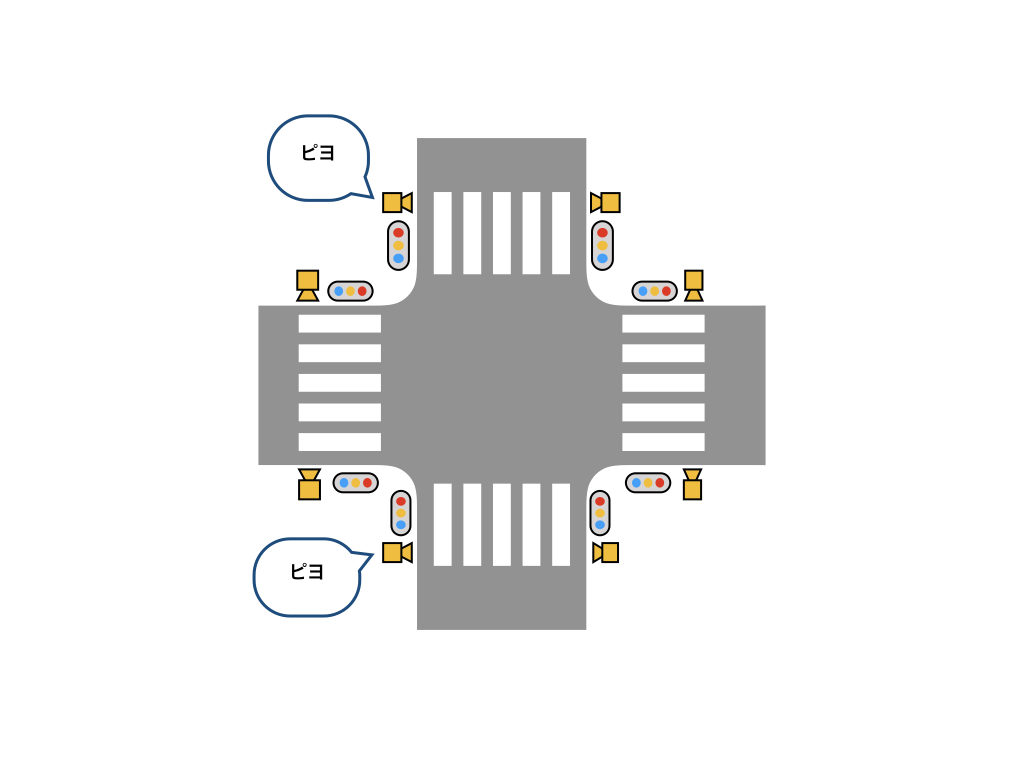

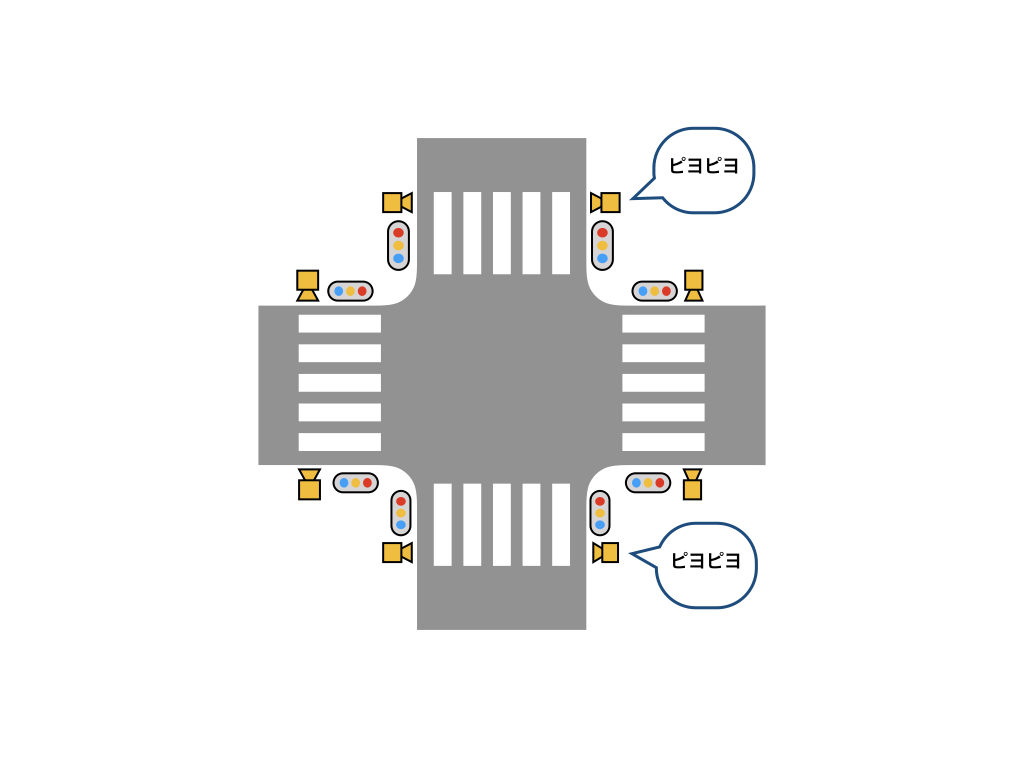

「異種鳴き交わし方式」とは、以下の図のとおりです。

・下図において、上下方向に横断が可能な場合は、「カッコー」と「カカッコー」とが交互に流れます。

・下図において、左右方向に横断が可能な場合は、「ピヨ」と「ピヨピヨ」とが交互に流れます。

このように合計4種類の音[2つの進行方向の音(「上下方向の音」「左右方向の音」)と、2つの地点の音(出発地点の音と到着地点の音)]を利用して優れた方向性と誘導性を実現しています。

実際に音響式信号機で道路を横断してみた

私には視覚障害はありませんが、音響式信号機の利便性を知るために、目を閉じたまま音響式信号機のある交差点で実際に道路横断を試みたことがあります(不慣れな人は危険ですから真似しないで下さい)。

確かに、進行方向から聞こえる音と、別方向(進みたい方向から90度の方向)から聞こえる音とを区別することができました。交差点の角に立ち、目を閉じると、「いま、進行方向から音が流れている」、或いは、「右方向(別方向)」から音が流れている」と区別ができました。

しかし、音の区別はできても、実際に道路を横断することはできませんでした。

怖いのです。音で判断し「多分、横断しても大丈夫。」とは思うのですが、目視でクルマが来ないことを確認しないと、「絶対に大丈夫。」という確信が持てないため、足が前に出なかったです。

視覚障害者へのインタビュー

これで本当に横断できるのか?

私は疑問に思い、知り合いの視覚障害のある人(Aさん)に聞いてみたところ、Aさんの回答は以下の通りでした。

・横断する際は、音響式信号機の音だけを頼りにすることはない。

・クルマの音や、周囲の人が歩き出した音・雰囲気も手がかりにしている

なるほど。

確かに、音響式信号機の音だけでなく、手がかりは他にもあるのでその総合判断で横断している訳です。

ただ、それでもちょっと怖いです。

私が普段から如何に目視に頼っていたか。

街中で障害のある人を見かけた際の「お手伝いしましょうか?」の声掛けの大切さ。

月並みですが、これらを改めて実感しました。

スピーカーの位置と役割

(1)スピーカーの位置

スピーカーの設置位置は「高さ3.3メートル」です。しかし、「高すぎて方向がわかりにくい」という視覚障害者の声や、「うるさい」という近隣住民からの苦情などがあり、まだまだ改良の余地があるようです。

(2)音の役割

一部で、東西方向が「カッコー・カカッコー」、南北方向が「ピヨ・ピヨピヨ」という情報があります。ただ、この情報源が分からず、正確な情報であるか否か不明です。ご存じの方は是非教えて下さい。

まとめ

冒頭でも述べましたが、バリアフリーの勉強を始めた頃、視覚に障害がある人が「音だけで道路を横断する。横断可能な方向を判断する。」というのが、どうしても不思議で、上記のように目を閉じて交差点に立ち実験したところ、それが可能なことと、とは言え横断するには勇気がいることが分かりました。

目を閉じて道路を実際に横断することは危険ですから止めるべきですが、音響式信号機を見つけたら交差点で目を閉じて立ってみることをおすすめします。

貴社の商品やサービスを、バリアフリー目線で見直してみませんか?

きっと高齢化社会で喜ばれる沢山のアイデアが生まれることでしょう。

当協会では、バリアフリーに関するコンサルティングを行っています。

興味のある方は本ブログの下欄にある「問い合わせ」からお問い合わせください。

コメント