【一歩足りないバリアフリー 〜洗濯機編〜】

記事の概要

・洗濯機のボタンをバリアフリー目線で見直すと、意外な欠点が浮かび上がり、そこから新しいアイデア生まれる。

・その欠点とは? そのアイデアとは?

・適切なボタンのデザインについて考察します。

今日のテーマは洗濯機です。

最近はバリアフリーへの理解が進み、バリアフリーに配慮した商品が増えてきています。企業にとっても巨大な市場規模のシニアマーケットは魅力的な市場です。

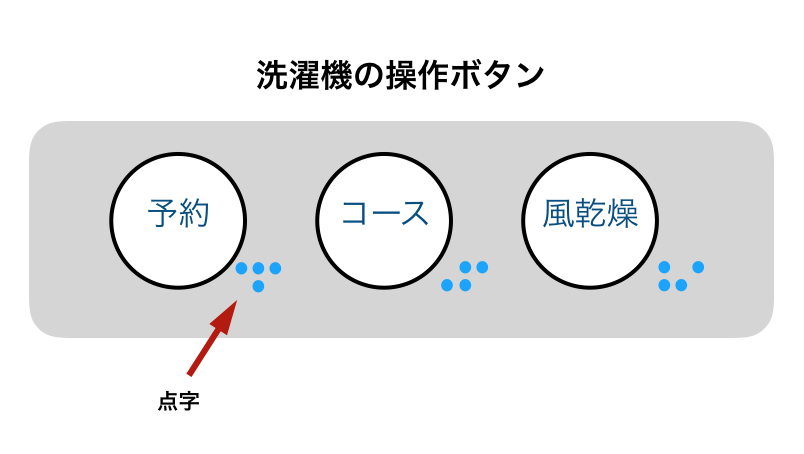

下の写真はバリアフリーに配慮した洗濯機のボタンです。ボタンの下に点字があり、視覚障害者でも操作できるよう配慮されています。とても素晴らしいことです。

でも、バリアフリー目線で見た場合、この洗濯機のボタンは「もう一歩足りないバリアフリー」なのです。さて、どこが一歩足りないのでしょう?

答えは「視覚障害者のうち、点字を読むことができる人は10%しかいない。だから殆どの視覚障害者はこの洗濯機を操作できない」です。

この識字率10%という数字がどこまで正しいか分かりませんが、視覚障害者の点字識字率が圧倒的に低いことは確かです。

視覚障害者と一口に言っても、生まれつき視覚に障害がある人(先天性)もいれば、大人になってから視覚に障害を持つようになった人(後天性)もいます。

視覚障害者のうちの殆どの人は後天性の人達です。成人してから点字を勉強するのは大変なので、殆どの人は点字を読むことができません。なので、この洗濯機を操作できないのです。

バリアフリー目線による商品開発ヒント

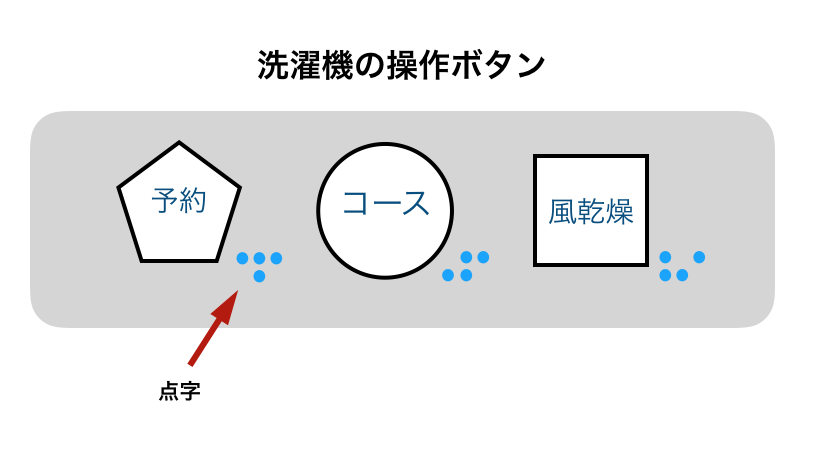

そこで、ボタンの形を各々異なる形にしましょう。

例えば、「予約」のボタンを五角形、「コース」のボタンを丸、「風乾燥」のボタンを四角にする。そんな感じで、各々のボタンの形状を変えれば、点字を読めない視覚障害者でも操作できます。

せっかく点字を付けたのですから、あと一歩進めてボタンの形状を変えるだけで良いのです。

・バリアフリー目線(高齢者や障害者の目線)で商品を見直すと、意外な欠点が浮かび上がり、そこから新しいアイデアが生まれる。

・バリアフリー目線で商品やサービスを見直せば、無限にアイデアが湧いてくる。

バリアフリーはすべての人を幸せにする(ユニバーサルデザイン)

ボタンの形を変えると、健常者にとっても便利です。

「工程」「コース」「風乾燥」などの字を読んで識別するより、形を見てボタンを識別したほうが直感的で分かりやすいからです。

お子さんに洗濯のやり方を教える際も、「”工程ボタン”を押して」と教えるよりも、「三角のボタンを押して」と言ったほうが簡単に伝わります。誰にも分かりやすいユニバーサルデザインのボタンです。

バリアフリー目線によるブルーオーシャン戦略

このように、高齢者・障害者・介護ヘルパーなどの意見をしっかりと聞き取り、もう一歩踏み込んだバリアフリーを実現すれば、他の追随を許さない洗濯機になります。

・超高齢化社会。我が国の高齢者は人口の20%を超え、アメリカや中国など世界中で高齢者が進んでいる。バリアフリー商品への需要は極めて旺盛。

・高齢者は、我が国の金融資産の70%を保有する富裕者層であり、購入資金を潤沢に保有している。

・バリアフリーの独自商品を開発すれば、ブルーオーシャン市場を開拓できる。

視覚障害の日常から

私の知り合いの視覚障害者から聞いた話です。

その方は笑いながら、こう言っていました。

「僕にとってコンビニのおにぎりはロシアンルーレットなのです」

コンビニのおにぎりって、同じ形をしていますよね。

なので、食べてみないと「それが鮭なのか、ツナなのか、昆布なのか」が分からないそうです。同じ形で困ることって実は多いのです。

バリアフリー目線の大切さ

私は小学校でバリアフリーの授業を実施しています。バリアフリー商品を工作したり、バリアフリーアイデアを考えることを通して、バリアフリーの大切さを伝えています。

授業で「おにぎりが同じ形で困る」という話をすると、大抵の児童は「点字を付けよう!」とアイデアを提案します。もちろん、それは素晴らしいことなのですが、点字の識字率の低さからすると効果的なアイデアとは言えません。

この授業はバリアフリーの大切さを学ぶ授業なので、「効果が低いアイデアだ」とは言いませんが、社会全体に「視覚障害への配慮=点字をつける」という固定観念が出来上がっているようです。

これは小学校の子供達だけでなく、大人の世界でも同様です。ですから、上の写真のようにボタンの形が同じになるのです。点字をつけるだけでなく、もう一歩進めてボタンの形を変えると、すべての人が使いやすくなります。

貴社の商品やサービスを、バリアフリー目線で見直してみませんか?

きっと高齢化社会で喜ばれる沢山のアイデアが生まれることでしょう。

当協会では、バリアフリーに関するコンサルティングを行っています。

興味のある方は本ブログの下欄にある「問い合わせ」からお問い合わせください。

コメント