【バリアフリーホスピタリティ 〜カフェの注文編〜】

記事の概要

・カフェの注文方法をバリアフリー目線で見直すと、意外な欠点が浮かび上がり、そこから新しい「おもてなし術」が生まれる。

・その欠点とは? そのおもてなし術とは?

・超高齢化社会において必要となる「おもてなし術」について考察します。

最近はお洒落なカフェが人気ですね。

歩き疲れた時にカフェに入ってホッとする。コーヒーも美味しいです。

でも、流行りのカフェの注文方法をバリアフリー目線で見ると、1つ困り事があります。さて、その困り事とは何でしょうか?

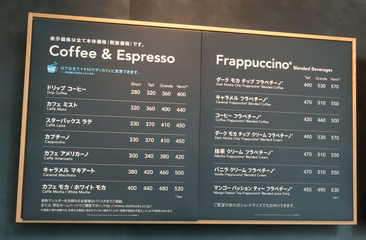

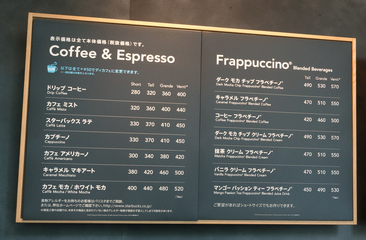

答えは「サイズが分からない」です。

コーヒーカップの大きさを表すのに「Sサイズ」や「Mサイズ」ならまだ分かるのですが、最近のカフェでは「ショート」とか「トール」とか言います。

「トール」なので大きいサイズかと思いきや「Mサイズ」だったり…大きいサイズのことを「グランデ」とか言うそうです。

ややこしいぃ〜

40代・50代の人でも、このサイズの名称が分からない人がいます。私は50代ですが、私もよく分かりません。なので、高齢者には相当難しいです。

ただ、お店の雰囲気も大切ですから、バリアフリーの観点から「Sサイズ」とか「Mサイズ」など簡単な呼び方に統一すべきだ! と無理な要求もできません。

バリアフリーホスピタリティ

そこで、飲食店では予め実物大のカップを用意すると良いです。

実物のカップを見せて「どのサイズにしましょうか?」と聞けば、誰にも分かります。もう既にこれを実践している店もありますね。

実物大を用意する…バリアフリー市場・高齢者ビジネスでは必要とされる着眼点です。

バリアフリーはすべての人を幸せにする(ユニバーサルデザイン)

先程も書きましたが、新しい「サイズの名称」は40代・50代の人でも分からない人がいるのですから、高齢者の場合は尚更です。

実物大のものを置けば皆に分かりやすくなります。まさにユニバーサルデザイン。

また、カフェにとって大事なのは「サイズが分からなくて狼狽える姿を見られたくない」とか「なんか面倒」という理由でそのお店を敬遠する人がいることです。特に、高齢者は「疲れやすい」「座って休憩したい」という欲求が強いですから、カフェにとって高齢者の来店機会を失うのは勿体無いです。

実物大のものを置けばカフェにも利益があるのです。

・超高齢化社会。我が国の高齢者は人口の20%を超える。バリアフリーを意識した「おもてなし術」への需要は極めて大きい。

・高齢者は、我が国の金融資産の70%を保有する富裕者層であり、購入資金を潤沢に保有している優良顧客である。

貴社の商品やサービスを、バリアフリー目線で見直してみませんか?

きっと高齢化社会で喜ばれる沢山のアイデアが生まれることでしょう。

当協会では、バリアフリーに関するコンサルティングを行っています。

興味のある方は本ブログの下欄にある「問い合わせ」からお問い合わせください。

コメント